Die Frontier beschreibt allgemein einen Raum, in dem die territoriale und institutionelle Durchdringung des modernen Staates nicht beziehungsweise noch nicht abgeschlossen ist.

Die Frontier beschreibt allgemein einen Raum, in dem die territoriale und institutionelle Durchdringung des modernen Staates nicht beziehungsweise noch nicht abgeschlossen ist.

Sie bezeichnet keine statische Zone, sondern bewegt sich räumlich in eine bestimmte Richtung und wird oftmals zu einer Zone des Konflikts und Wettkampfs.

Darüber hinaus stellt sie ein ideologisches Projekt zur Zivilisierung der noch nicht zivilisierten oder „barbarischen“ Bevölkerung dar, die solche umkämpften Regionen bewohnt (vgl. KORF&RAEYMAEKERS 2013:10).

Der Historiker Frederick Jackson Turner, welcher den Begriff Frontier maßgeblich prägte, sah in der amerikanischen Frontier mehr als nur eine Zone des Kontakts am Rande der Zivilisation. Er stellte in seinem Essay „The Significance of the Frontier in American History“ die These auf, dass entlang ihr, die schnellste und effektivste Form der „Amerikanisation“ stattgefunden hätte: An der Atlantikküste kamen zur Kolonialzeit überwiegend Europäer an, welche sich jedoch in einer amerikanischen Umgebung entwickelten. Je weiter sie nach Westen kamen und je mehr Kontakt sie mit der Frontier hatten, desto mehr wurden sie Amerikanisch. Der Vormarsch der Frontier bedeutete eine stetige Abkehr vom Einfluss Europas und ein stetiges Wachstum der Unabhängigkeit (vgl. TURNER 1893: 8).

Darüber hinaus war Turner der Meinung, dass der Demokratiegedanke durch den Kontakt mit der Frontier gefördert worden war: Der Historiker war überzeugt, dass die Frontier eine Antipathie gegen Kontrolle erzeugt hatte, beispielsweise wurde der Steuereintreiber als Vertreter der Unterdrückung angesehen. Diese antisoziale Tendenz resultierte unter anderem daraus, dass der Amerikaner an der Frontier lernen musste eigenständig auf sich und seine Familie aufzupassen (vgl. ebd. 30).

Der Historiker unterteilte die Bewohner westlicher Siedlungen in drei Klassen: „Pioneers“, „Emigrants“ und „Men of Capital and Enterprise“: Zuerst kamen die „Pioneers“ an der Frontier an.

Sie waren angewiesen auf das natürliche Wachstum der Vegetation und den Erlös aus der Jagd, um ihre Familie zu versorgen. Sie besaßen nicht viel und blieben oftmals nur solange, bis sich Nachbarn um sie scharten. Wenn dies der Fall war, verließen sie die Gegend und machten sich erneut auf den Weg in Richtung Westen. Die nächste Klasse, die „Emigrants“, kauften daraufhin das Land, fügten mehr Felder hinzu und bauten unter anderem Mühlen, Schulhäuser und Gerichtsgebäude. Sie führten ein schlichtes Leben. Als letztes folgten die „Men of Capital and Enterprise“. Mit ihnen wurde das kleine Dorf langsam zu einer Stadt mit großen Backsteinbauten, Hochschulen und Kirchen. Insgesamt wurde in dieser Klasse mehr Wert auf Luxus gelegt. Von den „Pioneers“ bis zu den „Men of Capital and Enterprise“ nahm der Kontakt mit der Frontier sukzessive ab, die materielle und immaterielle Infrastruktur dafür zu (vgl. ebd. 21f).

Die Frontier löste sich laut dem Volkszählungsbericht schließlich 1890 auf, da das komplette Land im Vergleich zur vorherigen Zählung zehn Jahre zuvor, nun flächendeckend mindestens 2 Einwohner pro Quadratmeile aufweisen konnte (vgl. ebd. 7).

Der Begriff Manifest Destiny wurde erstmals im Jahr 1845 vom Journalisten John L. O’Sullivan erwähnt. Er schrieb in seinem Essay „Annexation“, in welchem er für die Aufnahme Texas in den Staatenbund plädierte: “[It is] our manifest destiny to overspread the continent allotted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions” (1845: 2). Laut O’Sullivan waren die Vereinigten Staaten offenkundig dazu bestimmt, sich auf dem Kontinent auszubreiten. Die Vorstellung, dass die Amerikaner eine göttliche Mission erhalten hatten, ging der Prägung des Begriffs jedoch zeitlich weit voraus (vgl. JOY 2003: xxvii). Die ersten Ansätze des Manifest Destiny entwickelten sich bereits während der angelsächsischen Kolonisation der „Neuen Welt“ im 17. Jahrhundert: Zu dieser Zeit waren die sprachgewandtesten kolonialen Wortführer für das Thema die Puritaner. Sie sahen ihre Reise in die „Neue Welt“ als eine positive Mission für den Aufbau einer beispielhaften christlichen Gemeinschaft. Sie glaubten, dass sie, wie das alte Israel, von Gott als Vorbild für andere Nationen ausgesucht worden waren (vgl. CHERRY 1998: 26f).

Trotz des religiösen Pluralismus, der im Land herrschte, entwickelte sich im Laufe der Zeit eine gemeinsame amerikanische Religion. Der Soziologe Robert Bellah behauptet: „[…] there actually exists alongside of and rather clearly differentiated from the churches an elaborate and well-institutionalized civil religion in America“ (1967: 1). Diese „civil religion“ war das Ergebnis aus der allgemeinen Religiosität im Land und dem dort aufblühenden Nationalismus. Infolgedessen entfernte sich der Glaube an eine göttliche Mission allmählich von seinen christlichen Wurzeln, und wurde Stück für Stück Teil der nationalistisch-amerikanischen „civil religion“. Die Vorstellung, dass lediglich amerikanische Christen die Auserwählten waren, wandelte sich dadurch immer mehr zu einem Glauben eine auserwählte Nation zu sein (vgl. NIEBUHR 1959: 179). Die Rhetorik des Begriffs Manifest Destiny sorgte Mitte des 19ten Jahrhunderts ebenfalls für eine Veränderung: Zuvor ging die biblische und frühamerikanische Lehre der göttlichen Auserwählung davon aus, dass der Grund für die Wahl Gottes im Geheimnis seines Willens verborgen lag. Laut der Verfechter des Manifest Destiny jedoch, wurden die Vereinigten Staaten, aus offensichtlichen Gründen gewählt – wegen ihrer überlegenen Regierungsform, ihrer geographischen Lage und ihrer Wohltätigkeit (vgl. CHERRY 1998: 117).

Im Verlauf der Westexpansion konnte man grundsätzlich zwei verschiedene Versionen der göttlichen Mission der Amerikaner unterscheiden: Zum einen wurde das Land zum Vorbild anderer Nationen, welches durch sein Beispiel andere Völker positiv beeinflusste. Diese, vergleichsweise passive, Interpretation des amerikanischen Schicksals ist das, was der Historiker Clinton Rossiter die „true American Mission“ nannte (1950-51: 19). Zum anderen jedoch nahmen viele Amerikaner an, dass sie mehr als nur eine Vorbildsfunktion verkörperten. Sie glaubten, dass es ihr Manifest Destiny sei, ihr Gebiet zu vergrößern, um die in den Bill of Rights festgelegten Werte, sowie die demokratische Regierungsform zu verbreiten. Solche Annahmen regten die amerikanische Beteiligung an Kriegen an und rechtfertigten diese. Die zweite Interpretation des amerikanischen Schicksals war von nationalem und individuellem Egoismus durchzogen und deutlich aggressiver als die erste (vgl. CHERRY 1998: 20). Im gesamten Verlauf der Westexpansion gab es Verfechter für beide Interpretationen. Es kann allerdings argumentiert werden, dass zu Beginn der Expansion die passivere Interpretation des amerikanischen Schicksals überwog, im Verlauf jedoch die aggressivere immer mehr Einfluss auf die Innen- und Außenpolitik nahm. Ein Grund für diese Entwicklung war, dass das amerikanische Schicksal sich im Laufe der Zeit vom christlichen Glauben und damit seinen tugendhaften Werten und Vorstellungen, distanziert hatte. Weiterhin spielte eine Rolle, dass das nationale Selbstbewusstsein der Amerikaner durch die anhaltenden Erfolge der Nation immer weiter gestärkt worden war.

Zusätzliche Informationen:

“Westward Expansion: Crash Course US History #24 (Youtube Video)

Westward Expansion (Fast Track Teaching)

Quellenangaben:

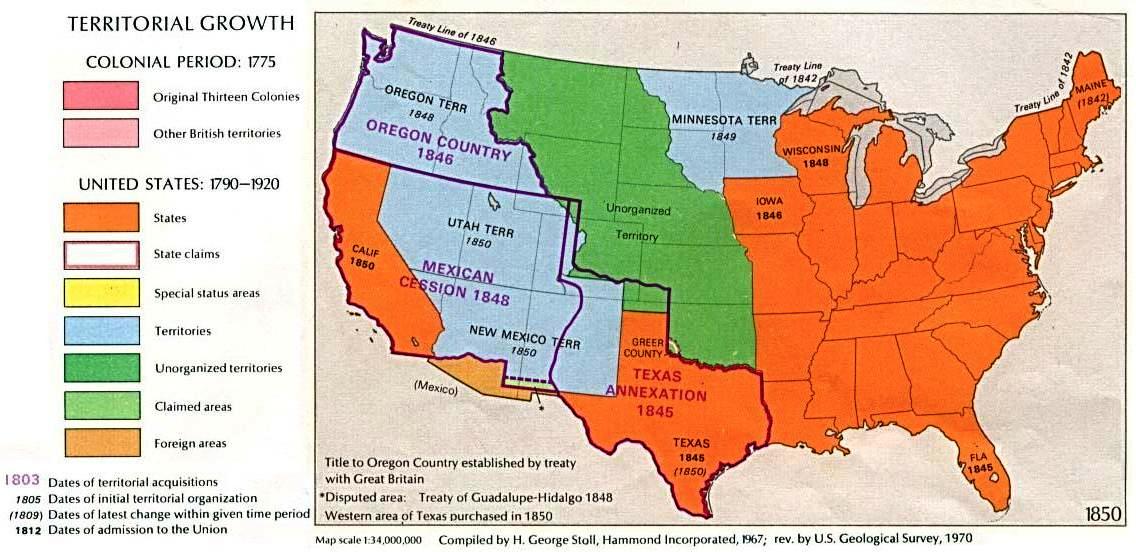

Karte: „Growth of the United States: 1783-1853“

Bild: „The Pioneers Home on the Western Frontier”