Mediengeographie

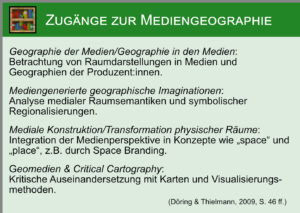

Die Mediengeographie ist ein interdisziplinäres Feld zwischen Geographie und Medienwissenschaft. Sie untersucht die Wechselwirkungen zwischen Medien und Räumen und steht dabei für den „spatial turn“ in den Medienwissenschaften sowie den „media(l) turn“ in der Geographie (Döring & Thielmann, 2009, S. 19, 11 f., 46).

Digitale Spiele wie Minecraft schaffen virtuelle Räume, die aktiv erlebt, gestaltet und sozial genutzt werden. Sie verbinden physische und digitale Geographien und bieten durch ihre Immersion großes didaktisches Potenzial (Freitag et al., 2020, S. 12 ff.).

Im Projekt liegt der Fokus auf Gamification in der schulischen Vermittlung geographischer Inhalte. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie physische Orte in digitalen Spielen wahrgenommen und vermittelt werden können – speziell im Kontext von Minecraft. Eine geographische Außenbetrachtung reicht dafür nicht aus; sie müsste durch „spielende Forschung“ ergänzt werden (Kanderske & Thielmann, S. 294 f.).

Gamification

Gamification wird in Bereichen wie Marketing, Unternehmen oder Bildung unterschiedlich verstanden und eingesetzt. In den Game Studies gilt sie als „Verspielung der Gesellschaft“. Unternehmen nutzen sie zur Motivationssteigerung, z. B. beim Einkaufen oder Arbeiten. Auch im Alltag, etwa beim Zähneputzen, kann sie eingesetzt werden (Raczkowski & Schrape, 2018, S. 314 ff.).

Eine einheitliche Definition existiert nicht, jedoch ist der Einsatz von Spielelementen in spielfremden Kontexten zentral (Deterding et al., 2011, S. 10). Ziel ist meist die Steigerung von Motivation oder die Verhaltenslenkung (Raczkowski & Schrape, 2018, S. 316 f.; Blohm & Leimeister, 2013, S. 275 ff.). Typische Elemente sind Punkte, Levels, Ranglisten, Abzeichen, Quests, Onboarding und Feedback-Schleifen (Zicherman & Cunningham, 2011, S. 36; Raczkowski & Schrape, 2018, S. 316 f.). Welche Elemente zwingend erforderlich sind, ist jedoch nicht festgelegt (siehe Kritik). Im Gegensatz zu informellen Spielen sind Gamification-Anwendungen meist strukturiert und nutzen Punktesysteme (ebd., S. 317).

Erfolg von Gamification

Laut Selbstbestimmungstheorie entsteht Motivation, wenn Autonomie, Kompetenz und soziale Einbindung erfüllt sind (Ryan et al., 2006, S. 361 ff.; Frühwirth, 2020, S. 5). Studien zeigen: Gamification steigert die wahrgenommene Kompetenz, Entscheidungsfreiheit, Aufgabenbedeutsamkeit und soziale Eingebundenheit (Sailer, 2016, S. 179 ff.). Auch Leistung kann gefördert werden, wobei ein direkter Zusammenhang nicht abschließend belegt ist (ebd., S. 195, 199 f., 253).

Kritik an Gamification

Es ist unklar, welche Spielelemente nötig sind, um Gamification wirksam umzusetzen. Häufig werden sie kontextlos eingesetzt, was die Motivation mindern kann (Raczkowski & Schrape, 2018, S. 317; Nacke & Deterding, 2017, S. 452). Belohnungssysteme wie Punkte können extrinsisch motivieren und nach Wegfall der Anreize wirkungslos werden (Nicholson, 2015, S. 2). Für nachhaltigen Erfolg müssen Elemente gezielt und kontextsensibel eingesetzt werden (Sailer et al., 2017, S. 372).

Im Rahmen dieses Projekts wird Gamification im schulischen Bildungskontext betrachtet, speziell als „Gamification in Education“.

Gamification in der schulischen Bildung

Die Digitalisierung schreitet auch im schulischen Bereich weiter voran und macht neue Lehr- und Lernformate notwendig, um sich diesem Fortschritt anzupassen. Digitale Lernformate gewinnen daher im schulischen Kontext immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig findet bereits ein Turn „von der reinen Wissensvermittlung hin zum projektorientierten Lernen und […] individuelle Lernbedürfnisse“ (Becker & Metz, 2024a, S. 257) statt. Ein flexibles und ortsunabhängiges, digitales Lernen rückt in den Fokus und kann als Bindeglied zwischen Präsenz- und Onlineunterricht gesehen werden (Becker & Metz, 2024a, S. 258 f.). Digitale Lernspiele und Gamification bieten dabei großes Potenzial für eine zeitgemäße Wissensvermittlung und flexibleres Lernen. Darüber hinaus bieten digitale Spiele auch die Möglichkeit, effektiv die Schüler:innen zu erreichen, die Lern-Probleme haben oder eine Verweigerungshaltung einnehmen (Schuldt, 2020, S. 209 f.).

Digitale Spiele nehmen heute eine große Rolle im Leben von Jugendlichen ein – so zeigt sich, dass nur acht Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen gar keine digitalen Spiele spielen, wobei Jungen häufiger digitale Spiele nutzen als Mädchen. Viele Forschende sind der Ansicht, dass sich digitale Spiele im schulischen Kontext positiv auf das Lernen auswirken: es werden lernförderliche Kompetenzen ausgebildet, die räumliche Denkfähigkeit erhöht, Problemlösungsfähigkeiten trainiert und „das Verständnis systemischer Zusammenhänge und Grundstrukturen“ geschärft sowie entdeckendes, problem- und handlungsorientiertes Lernen unterstützt (Schuldt, 2020, S. 210 f.).

Serious Games erzeugen bei Nutzenden das Gefühl der Selbstwirksamkeit, d.h. sie sind davon überzeugt mit Hilfe ihrer eigenen Fähigkeiten, Herausforderungen erfolgreich meistern und Ziele erreichen zu können. Die Spiele steigern dadurch die Motivation der Spielenden und führen zu Erfolgserlebnissen. Gleichzeitig werden neue Kompetenzen und Wissen erlernt und das Experimentieren und Entdecken im Spiel gefördert. Serious Games als Lernspiele weisen einen authentischen und sozialen Charakter auf und können daher den Anforderungen einer lernförderlichen Lernumgebung gerecht werden (Schuldt, 2020, S. 216 f.).

Gamification-Elemente können im schulischen Kontext gezielt eingesetzt werden, um ansprechende Lernerlebnisse zu schaffen und pädagogische Ziele mit dem Spielen zu verknüpfen (Becker & Metz, 2024b, S. VII). Lernaktivitäten werden dabei durch Gamification-Elemente ergänzt. Sie können als Motivation dienen, Ziele zu erreichen und dabei helfen, Versagensängste von Schüler:innen zu minimieren. Durch den Einsatz von Serious Games wird durch das Spielen selbst Neues gelernt und das Erlernte direkt angewandt (Kohls, 2020, S. 637).

Auch an Gamification im Kontext der schulischen Bildung wird Kritik geäußert. Ohler & Nieding gehen davon aus, dass digitale Spiele keine positiven Auswirkungen auf den Lernerfolg haben, da die Nutzenden grundsätzlich keine intrinsische Lernmotivation aufweisen und daher gar nicht in der Lage sind, die im Spiel vermittelten Inhalte zu lernen (Ohler & Nieding, 2000, S. 198 f.). Gleichzeitig besteht sogar die Kritik, dass der Einsatz von digitalen Spielen die Motivation in der Schule gar verringert, da das Spielerlebnis mit dem Erreichen von Lernzielen verknüpft wird und der freiwillige und ungezwungene Charakter des Spielens damit verloren geht (Fritz, 2004, 21 f.). Spiele müssen also so konzipiert sein, dass Lerninhalte zwar vermittelt werden, aber das Spielerlebnis davon nicht negativ beeinflusst wird (Schuldt, 2020, S. 211).