Abriss zu ersten Vorträgen

Der erste Einstieg in die Thematik von Gaming und Geographie wurden Vorträge zu einzelnen relevanten Aspekten vorbereitet. Folgende Themen wurden dabei behandelt: Mediengeographie (vgl. Theorie), Gamification und Education (vgl. Theorie), Partizipation, Games und Psychologie, Games im stadtplanerischen Bildungskontext, Mediation und Gruppenverhalten.

Partizipation – als aktives Mitwirken an Prozessen und Entscheidungen, die das eigene Leben betreffen – ist eine zentrale Voraussetzung für gelingende Lern- und Entwicklungsprozesse. Sie geht über punktuelle Mitsprache hinaus und ermöglicht reale Einflussnahme, Verantwortungsübernahme und aktive Gestaltung der Lebenswelt (Brunold, 2017, S. 141 f.). Damit ist Partizipation nicht nur pädagogisches Instrument, sondern Ausdruck gelebter Selbstbestimmung.

Auch in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wird betont, dass „Menschen […] aktiv und maßgeblich an allen Entscheidungen beteiligt“ werden sollen, „die ihr Leben betreffen“ (BMZ, 2025). Beteiligung wird somit als demokratisches Grundprinzip verstanden – als Recht, nicht bloß als Verfahren, und als Ausdruck von Autonomie und Mündigkeit.

In der Forschung wird zwischen einem instrumentellen und einem normativen Partizipationsverständnis unterschieden (Kaase, 2000, S. 466 ff.). Während ersteres Partizipation als Mittel zur besseren Entscheidungsfindung sieht, betrachtet letzteres sie als eigenständigen Wert – Ausdruck von Freiheit und gleichberechtigter Teilhabe. Besonders im pädagogischen und zivilgesellschaftlichen Kontext ist das normative Verständnis relevant (Brunold, 2017, S. 141).

Ein bedeutender theoretischer Zugang stammt von Jürgen Habermas. In seiner deliberativen Demokratietheorie betont er, dass politische Regelungen nur dann legitim sind, wenn „mögliche Betroffene als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können“ (Habermas, 1998, S. 362). Zentrale Voraussetzung ist ein freier, argumentativer Austausch, der „frei von Macht und Herrschaftsverhältnissen“ abläuft (ebd., S. 365). Partizipation kann also nur wirksam sein, wenn Verfahren offen, inklusiv und zugänglich gestaltet sind.

Im Bildungsbereich zeigt sich: Wenn Schüler:innen Lerninhalte, -wege und -ziele mitbestimmen, wächst nicht nur ihre Motivation, sondern auch ihr Verständnis für gesellschaftliche Prozesse (Brunold, 2017, S. 144). Solche partizipativen Prozesse fördern Selbstwirksamkeit, Verantwortungsbewusstsein und kooperative Kompetenzen – zentrale Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe.

Videospiele haben einen bedeutsamen Einfluss auf psychologische Prozesse und menschliches Verhalten – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Kritische Aspekte betreffen insbesondere die Förderung von Gewaltbereitschaft, Genderstereotypen sowie die Gefahr von Abhängigkeit und Spielsucht (Boyle et al., 2011, S. 69 f.). Auf der anderen Seite bieten Games aber auch zahlreiche Vorteile: Sie fördern kognitive Fähigkeiten wie Problemlösungsvermögen, Hand-Auge-Koordination und räumliches Denken (Gunawardhana und Palaniappan, 2015, S. 1729; Prot et al., 2014, S. 120). Auch emotional können Spiele hilfreich sein, indem sie Stress abbauen und die emotionale Regulation sowie Resilienz stärken (Halbrook et al., 2019, S. 1097). Soziale Aspekte, wie Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, werden ebenfalls durch gemeinsames Spielen gefördert (Boyle, Connolly & Hainey, 2011, S. 71).

Die Motivation zum Spielen lässt sich durch psychologische Theorien erklären. Die Self-Determination Theory beschreibt drei Grundbedürfnisse: Kompetenz, Verbundenheit und Autonomie (Reid, 2012, S. 72). Videospiele können diese Bedürfnisse erfüllen und motivieren so zur regelmäßigen Nutzung (Reid, 2012, S. 72). Die Flow-Theorie nach Csikszentmihalyi (1975) ergänzt diesen Ansatz: Spiele bieten häufig ideale Bedingungen für Flow-Erlebnisse – Zustände völliger Vertiefung und Motivation (Reid, 2012, S. 72 f.). Studien zeigen, dass Spaß, Entspannung und Zeitvertreib die häufigsten Gründe für das Spielen sind (ISFE, 2010, S. 5). Auch das Zuschauen von Games, etwa im E-Sport, wird immer beliebter – nicht zuletzt wegen des Gemeinschaftsgefühls und des Lernpotenzials (Sjöblom und Hamari, 2017, S. 986).

In der psychologischen Forschung dienen Games zunehmend als experimentelle Methode, da sie ein immersives, kontrolliertes Umfeld schaffen und natürliche Verhaltensbeobachtungen ermöglichen (Freedman und Flanagan, 2017, S. 3).

Digitale Spiele finden zunehmend Beachtung als Instrumente zur Vermittlung komplexer Inhalte in der Stadtplanung. Besonders Städtebausimulationen wie Cities: Skylines ermöglichen einen interaktiven Zugang zu planungstheoretischen Konzepten. Historisch reicht die Entwicklung dieses Genres bis zu SimCity (1989) zurück, das als erster großer Durchbruch im Bereich der virtuellen Stadtentwicklung gilt. Es folgten Spiele wie Caesar III (1998), Anno 1602 (1998) oder Stronghold (2001), die Städtebau mit wirtschaftlichen, militärischen und gesellschaftlichen Elementen kombinierten. Mit Cities: Skylines (2015) wurde schließlich ein Meilenstein erreicht, der durch detaillierte Steuerungsmöglichkeiten, eine engagierte Modding-Community und grafische Qualität neue Maßstäbe setzte.

Cities: Skylines kann als didaktisches Werkzeug im Bereich Immobilienwirtschaft und Flächennutzungsplanung effektiv genutzt werden. Vorteile liegen in der intuitiven Vermittlung von Zusammenhängen städtischer Systeme, dem Training von Planungslogik sowie der Förderung von Entscheidungsfähigkeit und systemischem Denken (Haahtela et al., 2015, S. 1–2).

Dennoch weist die Anwendung auch Grenzen auf. Kritisch zu betrachten sind insbesondere die Abstraktion realer Planungsprozesse: Aspekte wie Landbesitz, politische Aushandlungsprozesse, Beteiligung der Öffentlichkeit oder realistische Kosten für Umbauten werden nur unzureichend abgebildet (Haahtela et al., 2015, S. 8–9). Diese Einschränkungen limitieren die direkte Übertragbarkeit auf reale Planungspraktiken. Die Autoren schlagen deshalb gezielte Modifikationen vor, etwa zur Simulation von Eigentumsverhältnissen, realistischen Bodenwertentwicklungen oder partizipativen Verfahren (Haahtela et al., 2015, S. 10).

Ein weiteres, bislang wenig ausgeschöpftes Potenzial liegt im Einsatz von Open-World-Survival-Craft-Spielen wie Minecraft, Eco oder Terraria. Diese ressourcenbasierten Spielwelten ermöglichen es, Räume gemeinschaftlich zu erschließen und kreativ zu gestalten. Besonders Minecraft hat sich in internationalen Bildungsprojekten als sogenanntes „Geogame“ bewährt, das geographische Inhalte vermittelt und räumliches Denken fördert (de Andrade et al., 2020, S. 2–3). Das Spiel kann kollaboratives Handeln, Problemlösungskompetenz und ein Bewusstsein für kulturelle sowie ökologische Zusammenhänge stärken. So entwarfen Kinder beispielsweise Siedlungen mit Regenwassernutzung, Gemeinschaftsflächen und begehbaren Strukturen – und demonstrierten damit ihr Verständnis für nachhaltige Planung (de Andrade et al., 2020, S. 15).

Mediation ist ein strukturiertes Verfahren zur Konfliktlösung, bei dem eine neutrale dritte Person die Parteien bei der Entwicklung einer einvernehmlichen Lösung unterstützt – ohne selbst Entscheidungen zu treffen (Proksch, 2018, S. 1–5). Ziel ist eine für alle akzeptable Lösung, die Interessen berücksichtigt und den konstruktiven Umgang mit Konflikten fördert (Wenzel, 2008, S. 105ff).

Mediator:innen steuern den Prozess, bleiben neutral und unterstützen Kommunikation sowie Perspektivwechsel. Sie helfen, kreative Lösungen zu entwickeln, treffen aber keine inhaltlichen Entscheidungen (Morawe, 2018, S. 11–41). Eine Mediation verläuft in mehreren Phasen – von der Auftragsklärung bis zur Abschlussvereinbarung – und kann sich über mehrere Wochen erstrecken (Proksch, 2018, S. 7–14).

In Gruppenmediationen sind komplexere Dynamiken zu beachten. Visualisierungen, klare Strukturen und ggf. Untergruppen unterstützen den Prozess. Jede Gruppe bringt eigene Konfliktpotenziale mit, die berücksichtigt werden müssen (Morawe, 2018, S. 11–41).

Gerade in digitalen Lernumgebungen wie Minecraft-Workshops ist Mediation zentral. In kreativen Gruppenarbeiten entstehen oft Konflikte durch unterschiedliche Vorstellungen oder unklare Rollen (Proksch, 2018, S. 7–14). Mediation hilft, diese frühzeitig zu erkennen und gemeinsam zu lösen – und stärkt dabei Kompetenzen wie Zuhören, Verantwortung und Kompromissfähigkeit (Morawe, 2018, S. 11–41; Duss-von Werdt, 2005).

Im Studienprojekt war Mediation somit mehr als Konfliktlösung: ein pädagogisches Werkzeug zur Förderung von Teamarbeit, Selbstreflexion und sozialem Lernen – und ein Beitrag zur Entwicklung einer wertschätzenden Kommunikationskultur.

Da die Schüler:innen am Projekttag in einer Gruppenarbeit zusammenarbeiteten, ist es unerlässlich, Gruppenverhalten genauer zu untersuchen. Eine Gruppe besteht, „wenn zwei oder mehr Individuen sich als Mitglieder einer Gruppe verstehen“ (Jonas et al., 2014, S. 440).

Eine Gruppe bildet sich, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen und durchläuft einen Prozess des Bildens und Auflösens. Tuckman (1965) zufolge durchläuft eine Gruppe fünf Phasen. In der ersten Phase – Forming – lernen sich die Gruppenmitglieder kennen und es besteht hohe Unsicherheiten in Hinblick auf die Erwartungen. Die Interaktionen sind daher besonders höflich und die Mitglieder beginnen eine gemeinsame Identität als Gruppe zu entwickeln. Die zweite Phase – Storming – dient dem Aushandeln von Zielen, gegenseitigen Erwartungen und Gruppenstrukturen und kann daher mit Konflikten einhergehen. Daraufhin wird in der dritten Phase – Norming – eine gemeinsame Identität gebildet. Die Gruppenmitglieder haben ein gemeinsames Ziel und eine enge Bindung zueinander. In der vierten Phase – Performing – arbeiten die Mitglieder an diesem gemeinsamen Ziel, die Interaktion ist aufgabenbezogen. Die letzte Phase – Adjourning – beschreibt die Auflösung der Gruppe nach Erreichung des Gruppenziels (Jonas et al., 2014, S. 454f.).

Ein weiterer relevanter Aspekt bei der Zusammensetzung von Gruppen ist der sogenannte Ringelmann-Effekt. Darunter versteht man das Phänomen, dass die individuelle Leistung eines Gruppenmitglieds mit zunehmender Gruppengröße abnimmt. Je größer die Gruppe, desto geringer ist in der Regel der Beitrag des Einzelnen zur Gesamtleistung. Für dieses Phänomen lassen sich zwei zentrale Erklärungen anführen. Erstens können Motivationsverluste auftreten. Hierbei handelt es sich um die Tendenz, mit möglichst geringem Aufwand das bestmögliche Ergebnis erzielen zu wollen. In größeren Gruppen fällt es weniger auf, wenn einzelne Mitglieder sich nicht mit voller Anstrengung beteiligen. Zweitens spielen Koordinationsverluste eine Rolle. Selbst wenn alle Gruppenmitglieder motiviert sind, wird es mit wachsender Gruppengröße schwieriger, ihre Beiträge effizient aufeinander abzustimmen (Jonas et al., 2014, S. 12-475).

Zudem kann die Anwesenheit anderer Gruppen die Gruppenmitgliedschaft salient machen. Den Gruppenmitgliedern wird folglich bewusst, Teil einer Gruppe zu sein. Der Intergruppenkontext kann das Verhalten innerhalb von Gruppen beeinflussen und somit einen Effekt auf die Einstellung und das Verhalten der Gruppenmitglieder haben (Jonas et al., 2014, S. 464-466).

Die UFIs

Der Upper Franconia Innovation Summit (UFIS) ist eine jährliche Veranstaltung zur Förderung von Innovation und Vernetzung in Oberfranken. Ziel ist es, die regionale Innovationskraft sichtbar zu machen und den Austausch zwischen Gründer:innen, Unternehmen und Hochschulen zu stärken (Upper Franconia Innovation Summit, 2025).

Mit Vorträgen, Best-Practice-Beispielen und Themen wie 3D-Druck bietet der UFIS ein vielfältiges Programm (IT-Cluster Oberfranken, 2024). Institutionen wie die Hochschule Coburg, das BFM Bayreuth und der Lucas Cranach Campus sind regelmäßig vertreten (Upper Franconia Innovation Summit, 2025).

Am 12. Juni 2024 fand der UFIS in Bayreuth statt – mit 180 Teilnehmenden, 25 Aussteller:innen und über 15 Programmhöhepunkten an mehreren Standorten der Innenstadt (IT-Cluster Oberfranken, 2024).

Für das Studienprojekt wurden aus diesem vielfältigen Programm insbesondere die folgenden drei Veranstaltungen ausgewählt und besucht:

Spielend Gesellschaft gestalten:

Prof. Dr. Jens Junge (Institut für Ludologie) zeigte in seinem Vortrag die transformative Kraft von Spielen auf. Sie fördern Kreativität, Empathie und Perspektivwechsel – und können gesellschaftliche Veränderungen anstoßen (Junge, 2025).

LEGO Serious Play:

Durch den Bau von LEGO-Modellen konnten Teilnehmende Ideen visualisieren und diskutieren. Die Methode unterstützt kreatives Denken und hilft, komplexe Themen greifbar zu machen (Inthrface, 2025).

Serious Gaming – Chancen & Ausblick:

Volker Hahn stellte Potenziale von Serious Games vor – etwa in Bildung, Gesundheit oder Unternehmenskontexten. Sie dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern auch dem Lernen und der Problemlösung (Roberge & Castelle, 2023, S. 125–136).

Die Veranstaltungen gaben praxisnahe Impulse für das Studienprojekt. In Gesprächen mit den Vortragenden entstanden konkrete Anregungen:

- Zielgruppe und Spieltyp (Lehrmittel, Abenteuer, Aha-Effekt) klar definieren

- Gruppengröße ideal bei 4–5 Personen

- Frustvermeidung durch ausgewogene Schwierigkeitsstufen

- LEGO als kreatives Werkzeug – mit durchdachter Materialauswahl

- Szenarien klar festlegen: z. B. Stadtbau oder Umweltlösungen

Die Teilnahme an der UFIS 2024 bot wertvolle Anknüpfungspunkte für die spielerische Ausrichtung des Studienprojekts im Bildungsbereich (BF/M-Bayreuth, 2024).

Recap der beiden Workshops im Seminar Mediation und Moderation

Das Seminar Mediation und Moderation in der Stadtplanung konnte genutzt werden, um zu testen, ob sich Lego und Minecraft als Methoden für das Studienprojekt eignen könnten. Es wurden zwei voneinander unabhängige Test-Workshops durchgeführt.

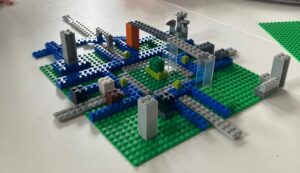

Der Workshop begann mit einer kurzen Kennenlernrunde zum Thema Mobilität in Bayreuth. Anschließend folgte ein Aufwärmspiel: Jede Person baute ein Verkehrsmittel aus Lego und stellte es in der Gruppe vor. In der Hauptphase arbeiteten zwei Vierergruppen gemeinsam daran, die Straßenkreuzung Birkenstraße–Universitätsstraße nachzubauen und verkehrsfreundlich umzugestalten. Die entstandenen Modelle wurden im Plenum präsentiert, diskutiert und zu einem gemeinsamen Modell (siehe Bild) weiterentwickelt.

In der Reflexion zeigten sich jedoch Herausforderungen: Einige Teilnehmende hatten Schwierigkeiten mit der Vorstellungskraft, da sich reale – insbesondere runde – Elemente nur schwer mit eckigen Legosteinen umsetzen ließen. Auch der räumliche Nachbau der Kreuzung stellte eine Gruppe vor Orientierungsprobleme. Die Umsetzung der Ideen in Lego fiel nicht allen leicht, ebenso war die Einigung auf ein gemeinsames Modell konfliktbehaftet.

Insgesamt offenbarte der Workshop Schwächen der Methode im Kontext des Studienprojekts – insbesondere durch die Limitierungen der Bausteinform und den hohen Anspruch an räumliches Denken.

Der zweite Workshop widmete sich der Frage, inwieweit Minecraft Education als Methode für stadtplanerische Bildungsprozesse geeignet ist. Nach einer Begrüßung durch das Moderationsteam startete der Workshop mit einem spielerischen Einstieg („Schere, Stein, Papier“ in Teambildungsversion), gefolgt von einer Diskussion über persönliche Spielerfahrungen – wobei sich zeigte, dass Minecraft noch keiner der Teilnehmenden genutzt hatte. Es folgte eine Einführung zu Gamification, Minecraft und dessen Potenzial im Bildungsbereich. Anschließend erarbeiteten sich die Teilnehmenden in Tutorials des Kurses Minecraft 101 die Grundlagen des Spiels.

Die erste praktische Aufgabe bestand in der „Build a House Challenge“, bei der persönliche Traumhäuser mit bestimmten Vorgaben gebaut und anschließend via Screenshot dokumentiert wurden. In einer Reflexionsrunde präsentierten die Teilnehmenden ihre Werke und bewerteten ihre ersten Minecraft-Erfahrungen. Trotz technischer Einstiegshürden war das Feedback insgesamt positiv.

Ein zentrales Element bildete das World Café, in dem Chancen, Risiken und Einsatzmöglichkeiten von Minecraft in der Stadtplanung diskutiert wurden.

- Chancen sah man v. a. in der spielerischen Herangehensweise (7 Punkte) und der Beteiligung junger Menschen (4).

- Risiken wurden in der Vereinfachung komplexer Prozesse (7) und der fehlenden Abbildung von Machtstrukturen (4) erkannt.

- Potenziale wurden insbesondere bei kleineren Projekten wie Spielplatzplanungen (6) und der Jugendbeteiligung (5) gesehen.

Ein abschließendes Stellungsspiel und Ausblick rundeten den Workshop ab. Die Teilnehmenden zeigten sich offen für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Minecraft als kreativer, partizipativer Methode in der Stadtplanung.

Entstehung der konkreten Projektidee

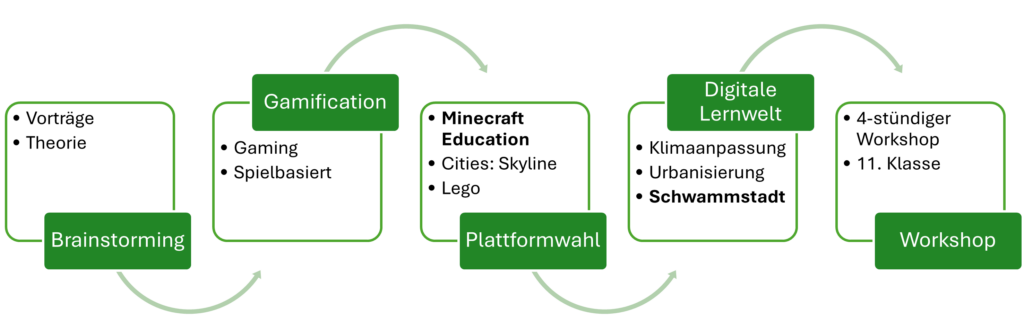

Die Entwicklung der Projektidee basierte auf den Erfahrungen aus Vorträgen, Workshops und einer vertiefenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit digitalen Bildungsansätzen. Besonders das Konzept der Gamification sowie der gezielte Einsatz digitaler Spiele im schulischen Kontext erwiesen sich als zentrale theoretische Bezugspunkte. Daraus entstand die Idee, digitale Spiele systematisch als Lernmedium zu nutzen.

Im Rahmen der Vorarbeiten wurde das Potenzial datenbasierter Planungsansätze deutlich. Diese Methoden ermöglichen eine integrative und interdisziplinäre Betrachtung von Bau-, Umwelt- und Sozialdaten. Ziel ist es, Gebäudedaten mit Umwelt-, Verkehrs- oder Sozialdaten zu verknüpfen, um nicht allein das Bauwerk, sondern auch dessen Auswirkungen auf das urbane Umfeld umfassend zu berücksichtigen (Weber & Ziemer, 2022, S.30). Diese Potenziale wurden besonders deutlich im Rahmen der intenvsicen Auseinandersetzung mi der Städebau-Simulation Cities: SKylines.

Im Zuge dieser Überlegungen wurde Minecraft Education als besonders geeignete Plattform identifiziert. Die positive Resonanz im Workshop bestätigte das Potenzial des Spiels für den Einsatz in der schulischen Bildung. Die offene und nicht-lineare Spielstruktur von Minecraft ermöglicht kreatives, exploratives Lernen. Ähnlich wie bei LEGO können Lernende individuell Ziele verfolgen, ohne durch wettbewerbsorientierte Strukturen eingeschränkt zu sein. Besonders hervorzuheben ist der  didaktische Mehrwert:

didaktische Mehrwert:

Fachübergreifende Inhalte lassen sich integrieren, zugleich werden soziale Kompetenzen wie Teamarbeit, kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeit gestärkt (Hjorth et al., 2020, S. 157f.).

Vor diesem Hintergrund entstand die konkrete Idee, mit Minecraft Education eine digitale Lernwelt zum Thema „Schwammstadt“ zu entwickeln – ein aktuelles Thema mit hoher Relevanz für klimaangepasste Stadtentwicklung. Die Kombination aus praxisrelevantem Inhalt und interaktiver Spielumgebung ermöglicht eine tiefgehende Auseinandersetzung mit urbanen Herausforderungen. Die Lernwelt richtet sich an Schüler:innen und basiert auf Inhalten des Masterstudiengangs „Humangeographie – Stadt- und Regionalforschung“. Ziel der Lernwelt ist es, Inhalte zum Thema Schwammstadt durch immersive, spielbasierte Elemente anschaulich und nachhaltig zu vermitteln.

Komplexe Simulationsspiele wie Cities: Skylines wurden bewusst nicht als Plattform gewählt. Zwar bieten sie technische Modellierungen und datengestützte Planungstools, jedoch fehlt ihnen eine zentrale pädagogische Komponente: die aktive Beteiligung und Reflexion sozialer Prozesse. Vor dem Hintergrund der Kritik an technokratischer Stadtplanung (Burckhardt, 1974) fiel die Wahl daher auf Minecraft Education, da diese Plattform eine niedrigschwellige und kollaborative Auseinandersetzung mit stadtplanerischen Herausforderungen ermöglicht. Minecraft schafft einen Gestaltungsraum, in dem Lernende selbstständig Probleme erkennen, Lösungen entwickeln und gemeinsam reflektieren können. Damit fördert die Lernwelt nicht nur geographisches Wissen, sondern auch partizipative Planungskompetenzen und eröffnet Perspektiven auf eine Stadtplanung, die auf Zusammenarbeit und Mitgestaltung statt technokratischer Top-Down-Planung setzt (Weber & Ziemer, 2022, S. 30).

Die Umsetzung erfolgte in einem vierstündigen Workshop mit einer 11. Klasse des Richard-Wagner-Gymnasiums Bayreuth. Die Wahl fiel auf diese Klasse, da sie sowohl mit digitalen Geräten (iPads) vertraut als auch thematisch durch den Geographieunterricht vorbereitet war. Im Anschluss an den Workshop wurde die Lernumgebung evaluiert und gezielt weiterentwickelt.