Beobachtungen und Ergebnisse bzw. Nachbereitung

Der Projekttag gliederte sich in zwei Phasen: Zunächst bearbeiteten alle Teilnehmenden einzeln Aufgaben in einer eigens gestalteten Minecraft-Welt, im Anschluss arbeiteten sie in fünf Kleingruppen gemeinsam an der Umgestaltung eines versiegelten Parkplatzes nach dem Prinzip der „Schwammstadt“. Abschließend präsentierten die Gruppen ihre Entwürfe, und alle füllten eine Umfrage aus, die ihre Wahrnehmung und ihre Reflexion des Projekts dokumentierte.

Einzelarbeit in der Minecraft-Welt

Von Beginn an sind die Schüler:innen mit großem Engagement an die Aufgaben herangegangen und arbeiteten konzentriert. Einzelne bauten Wasserfälle und Baumhäuser, obwohl die Aufgaben lediglich den Bau einfacher Strukturen vorsahen. Im Verlauf der Einzelarbeitsphase war jedoch zu beobachten, dass das Engagement etwas nachließ: Gegen Ende drehten sich die Gespräche zunehmend um die bevorstehende Mittagspause statt um Minecraft. Insgesamt war jedoch klar zu erkennen, dass die Schüler:innen Freude am Arbeiten und Spielen hatten.

Das Verständnis der Aufgaben war insgesamt gut: Die meisten Teilnehmenden konnten die gestellten Aufgaben umsetzen. Teilweise wurden Aufgaben aber auch anders als angedacht interpretiert. So nutzten manche Schüler:innen die Ranken nicht zum Klettern, sondern bepflanzten Dächer und Fassaden mit ihnen oder dekorierten angrenzende Gebäude. Auch wurden manche Dialoge mit den Aufgaben nicht aufmerksam gelesen, sondern schnell durchgeklickt oder vorzeitig abgebrochen. Dadurch kam es vor, dass Aufgaben gar nicht oder nur teilweise bearbeitet wurden. Bei vier Schüler:innen hat es bis kurz vor Ende der Bearbeitungszeit noch geregnet – entweder, weil die Aufgabe vor dem Rathaus nicht gefunden oder diese nicht vollständig erledigt wurde. Erfahrene Minecraft-Spieler:innen bearbeiteten die Aufgaben zügiger und entdeckten schneller kreative Alternativen, während die Unerfahreneren etwas mehr Zeit benötigten.

Allein durch Beobachtung lässt sich nur schwer einschätzen, inwieweit sich die Schüler:innen tatsächlich mit dem Konzept ‚Schwammstadt‘ auseinandergesetzt haben. Die Kommunikation bezog sich überwiegend auf das Spiel, die Bedienung bzw. Technik sowie auf die Aufgaben – nicht auf inhaltliche Aspekte des Konzepts. Zudem konnte beobachtet werden, dass einige Schüler:innen die Erklärvideos nicht vollständig ansahen oder währenddessen wirkten, als würden sie gedanklich abschweifen. Dieser Eindruck wird bestätigt durch, die Videoanalyse von YouTube, da die Videos zwischen 14 (Flächenversiegelung) und 27 (Schwammstadt) Aufrufe aufweisen. Die durchschnittliche prozentuale Wiedergabedauer liegt zwischen 56,5 % und 81,7 % aufweisen. Lediglich zwei Videos haben eine durchschnittliche Wiedergabedauer von über 90 %.

Insgesamt spielte die Kommunikation in der Einzelphase eher eine untergeordnete Rolle: Besonders zu Beginn war es sehr ruhig; es wurden lediglich vereinzelt kurze Kommentare geäußert – beispielsweise: „Oh, jetzt regnet es!“. Die meisten sprachen gar nicht oder nur sehr wenig miteinander, und wenn, dann meist im Rahmen konkreter Fragen wie „Wo muss ich hin?“. Einzelne Schüler:innen wandten sich bei Fragen eher an die Moderation als an ihre Mitschüler:innen. Außerdem entstand der Eindruck, dass die Kopfhörer eine gewisse Abschottung bewirkten und jede:r für sich allein an den Aufgaben arbeitete. Nur zwei Mädchen unterhielten sich vermehrt, während dem Spielen, lachten über Spielinhalte und tauschten Zwischenergebnisse aus, was ihnen anfänglich etwas mehr Zeit kostete, insgesamt aber zu kreativeren Umsetzungen führte. Die Gespräche drehten sich zumeist um Minecraft selbst – etwa um frühere Spielerfahrungen, die durchlaufenen Tutorials oder die Gestaltung der Welt.

Bei auftretenden Problemen oder Unsicherheiten versuchten die Schüler:innen in der Regel zunächst, diese innerhalb der Gruppe zu lösen. Gegenseitige Unterstützung war besonders im Umgang mit technischen Fragen erkennbar – insbesondere die erfahreneren Spieler:innen halfen bei Problemen der Steuerung. Zudem wurden die NPCs teilweise mehrfach angesprochen, um sich die Aufgabenstellung erneut durchzulesen. Häufige Schwierigkeiten betrafen die Steuerung, die Kamerabedienung oder das Auffinden der NPCs. In einem Fall steckte eine Person unter einer Brücke fest.

Technisch präsentierten sich die meisten nach kurzer Eingewöhnung sehr sicher: Die Tutorials erwiesen sich als hilfreich, insbesondere im Hinblick auf Steuerung und Funktionen im Spiel (z. B. „Das geht nicht, das haben wir im Tutorial gelernt.“). Viele nutzten sogar die Flug-Funktion, um sich schneller zu bewegen. Nur zwei Personen schafften es nicht, alle Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu bewältigen.

Die willkürliche Gruppeneinteilung zu Beginn wurde von den Schüler:innen zwar hinterfragt, führte aber dazu, dass sie sich stärker auf die Aufgaben konzentrierten. Insgesamt waren sie nach kurzer Eingewöhnung äußerst schnell in der Aufgabenbearbeitung; bereits 30 Minuten vor Ende hatten die meisten bereits mir allen NPCs geredet und widmeten sich freier Entdeckungstouren und zusätzlichen Bauprojekten. Gleichzeitig wurde erkennbar, dass einige den Fokus eher auf das Aufsuchen der NPCs als auf die tatsächliche Bearbeitung der Aufgaben legten. Dies zeigt sich auch in Aussagen wie: „Ich glaube, ich habe nie richtig die Aufgaben gemacht.“

Grundsätzlich wurde eine Begeisterung über Möglichkeiten in Minecraft beobachtet. Es wurde viel gelacht, und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in Minecraft weckten spürbar Kreativität. Aussagen wie „Es ist viel zu wenig Zeit für meine Kreativität“ oder „Ich hatte so viele Ideen, aber viel zu wenig Zeit“ zeigen, wie sehr die Schüler:innen durch die Aufgabe inspiriert wurden – und dass sie sich teils mehr Zeit gewünscht hätten, um ihre Ideen umzusetzen.

Gruppenarbeit: Umgestaltung des Parkplatzes

Die Teamarbeit erwies sich in der Gruppenarbeitsphase als deutlich ausgeprägter als in der Einzelarbeit. Die individuellen Stärken der Gruppenmitglieder wurden erkannt und gezielt genutzt: Die Aufgabenverteilung erfolgte entsprechend, sodass jeder einen sinnvollen Beitrag leisten konnte. Die Schüler:innen präsentierten sich gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse, gaben einander konstruktives Feedback, unterstützten sich bei Schwierigkeiten und lobten gelungene Beiträge.

Die Kommunikation war meist direkt und zielgerichtet: Wenn Unklarheiten auftraten, wurden sie sofort angesprochen und gemeinsam gelöst. Nur in einer Gruppe (Gruppe vier) war die Kommunikation zu Beginn eher spärlich und erfolgte fast ausschließlich bei konkreten Problemen, verbesserte sich jedoch im Bauverlauf spürbar. Das Feedback untereinander war stets sachlich, konstruktiv und unterstützend. Während einige Gruppen sehr effizient und zielorientiert kommunizierten – besonders bei konkreten Fragen, die schnell geklärt wurden – herrschte in anderen Gruppen eine lockerere Atmosphäre. Dort wurde viel gelacht, gescherzt und insgesamt deutlich mehr miteinander gesprochen.

Ideenfindung: In allen Gruppen war die Kommunikation während der Ideenfindung überwiegend klar und zielgerichtet. Einige Gruppen einigten sich schnell auf ein gemeinsames Projekt, während andere mehr Zeit benötigten, um einen Konsens zu finden. Zu Beginn wurde offen über verschiedene Vorschläge diskutiert.

Bauphase: Beim gemeinsamen Rückbau des Parkplatzes arbeiteten die Schüler:innen konzentriert und weitgehend still – jeder war mit der eigenen Aufgabe beschäftigt. In der anschließenden Bauphase fand deutlich mehr Kommunikation statt, insbesondere bei der Auswahl geeigneter Materialien und der genauen Platzierung von Bauelementen. Zur Veranschaulichung wurden die Tablets genutzt: Die Schüler:innen zeigten einander direkt auf dem Bildschirm, worum es ging, um Missverständnisse zu vermeiden und die Abstimmung zu erleichtern.

Die Aufgabenteilung lief in allen Teams reibungslos ab. Nach einer kurzen Planungsphase – in der Skizzen angefertigt oder textliche Fahrpläne diskutiert wurden – verteilte jede Gruppe die Rollen innerhalb weniger Minuten. In allen Gruppen übernahmen erfahrene Spieler:innen schnell Koordinationsrollen: Sie teilten Aufgaben zu und unterstützten weniger versierte Teammitglieder. Die konkrete Aufgabenverteilung unterschied sich jedoch von Gruppe zu Gruppe. In einigen Gruppen wurden spezifische Bauaufgaben einzelnen Personen zugewiesen. Andere Gruppen teilten ihren Arbeitsbereich in mehrere Abschnitte auf, sodass jede:r ein eigenes Eck individuell gestalten konnte. Wiederum andere Gruppen organisierten sich so, dass zwei Mitglieder für den Bau zuständig waren, während die anderen beiden sich auf die Dekoration konzentrierten.

Die Gruppen zeigten insgesamt große Kreativität: Gruppe drei baute eine Achterbahn mit Fassadenbegrünung, Gruppe fünf legte großen Wert auf Biodiversität mit Wildwiesen und Spielplätzen, während Gruppe vier ein Muscle-Beach-Areal mit Volleyball- und Boxfeld einflocht. Die Schüler:innen machten sich viele Gedanken über die Auswahl und Verwendung geeigneter Materialien. Eine Gruppe orientierte sich dabei gezielt an den Elementen aus Phase eins und knüpfte thematisch daran an. Auch sicherheitsrelevante Aspekte wurden mitgedacht – so wurde beispielsweise ein Zaun um einen Weiher errichtet, um zu verhindern, dass Kinder hineinfallen könnten. Übergreifend wurde deutlich, dass die Schüler:innen nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Aspekte berücksichtigten.

Insgesamt herrschte große Begeisterung über die vielfältigen Baumöglichkeiten in Minecraft. Die Ideen schienen grenzenlos, und es war spürbar, wie viel Freude die Schüler:innen daran hatten, ihre Vorstellungen umzusetzen.

Das Verständnis des Schwammstadt-Konzepts zeigte sich in der Auswahl von Grünflächen, Teichen und Versickerungsbereichen, wenngleich in einigen Entwürfen (z. B. Achterbahn, Volleyballfeld) die inhaltliche Verbindung zur Schwammstadt nicht ersichtlich war. Die inhaltliche Diskussion blieb meist implizit: Teams setzten Elemente um, ohne intensiv darüber zu debattieren, wie genau diese das Regenwassermanagement oder die Klimaanpassung unterstützen. Die Gespräche der Schüler:innen konzentrierten sich überwiegend auf die Spielmechanik und die konkrete Umsetzung der Bauvorhaben, nicht auf die inhaltliche Verbindung zum Thema.

Anfängliche Probleme mit dem Internet, dem Hosten und dem Betreten der Welt wurden von allen Schüler:innen geduldig hingenommen. Auch wenn es bei einer Gruppe deutlich länger dauerte, blieben die Beteiligten weiterhin motiviert. Sobald die technischen Hürden halfen sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig, wo technische Hürden oder Gruppen-dynamische Fragen auftraten. Besonders auffallend war, dass Teammitglieder, die in der Einzelarbeit kaum kommuniziert hatten, in der Gruppenarbeit aktiv nachfragten und sich einbrachten. Insgesamt zeigte sich bei allen eine ausgeprägte Motivation, die Aufgabe gemeinsam zu meistern. Hinsichtlich der Gruppendynamik traten keine Probleme auf.

Die technischen Fähigkeiten aller Gruppen waren zum Ende so weit fortgeschritten, dass keine größeren Bedienungsprobleme mehr auftraten. Die Skizzen aus der Vorplanungsphase erwiesen sich als hilfreich, da sie eine klare Orientierung für das digitale Bauen lieferten: Bauprozesse orientierten sich eng an den Analogentwürfen, was die Präzision und Effizienz erhöhte.

Bei der Durchführung des Projekttags zeigte sich, dass die Gruppenarbeit für viele Schüler:innen eine hohe Motivation auslöste. Das gemeinschaftliche Erleben, die direkte Anwendung von Wissen sowie die Möglichkeit, eigene Ideen kreativ einzubringen, wirkten als treibende Faktoren. Mehrere Teams arbeiteten so konzentriert und engagiert, dass sie freiwillig auf ihre Pause verzichteten, um den Spielfluss nicht zu unterbrechen – ein deutliches Zeichen für eine starke intrinsische Motivation.

In der Gruppenarbeitsphase war die Motivation durchweg hoch, und das Engagement wirkte höher als beim alleinigen Arbeiten in Phase 1. Dies könnte daran liegen, dass die Schüler:innen gemeinsam in einer Welt bauten oder an der kreativen, offenen Gestaltung der zweiten Phase. Selbst in der zweiten Pause setzten einige ihre Arbeit fort oder tauschten sich gruppenübergreifend über ihre Ideen aus. Am Ende der Phase zeigten sich viele überrascht darüber, wie schnell die Zeit vergangen war.

Umgebaute Parkplätze der Schüler:innen

Präsentation der Ergebnisse

Die Präsentation der Ergebnisse und das Feedback der Mitschüler:innen rundeten den Projekttag ab. Die Rückmeldungen konzentrierten sich auf Kreativität, Detailreichtum und Realitätsnähe: Während manche nachfragten, wie Achterbahn oder Beach-Area in das Schwammstadt-Prinzip passen, lobten andere die konsequente Begrünung und das Regenwassermanagement.

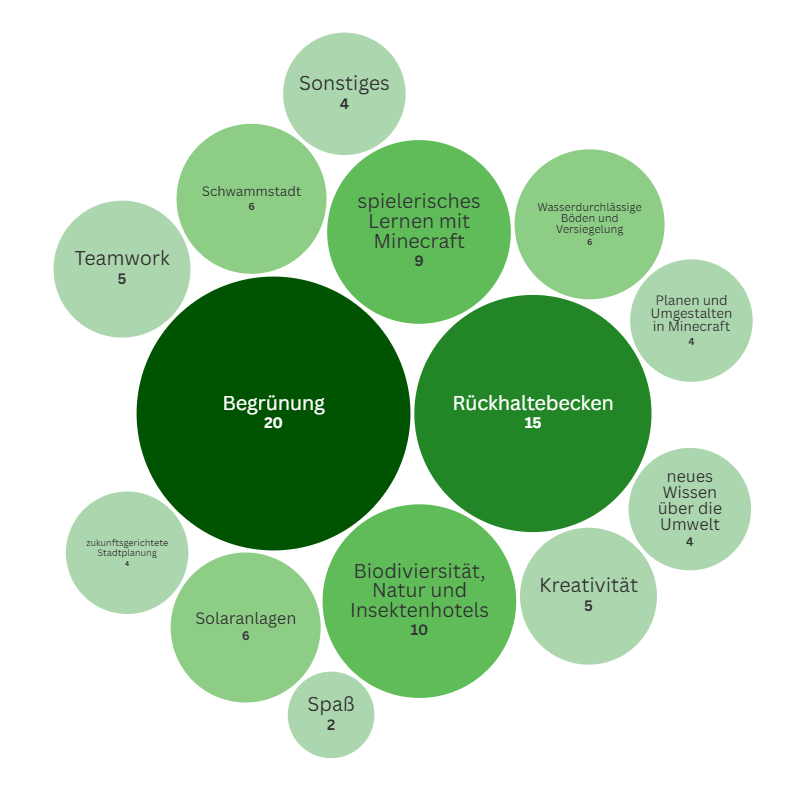

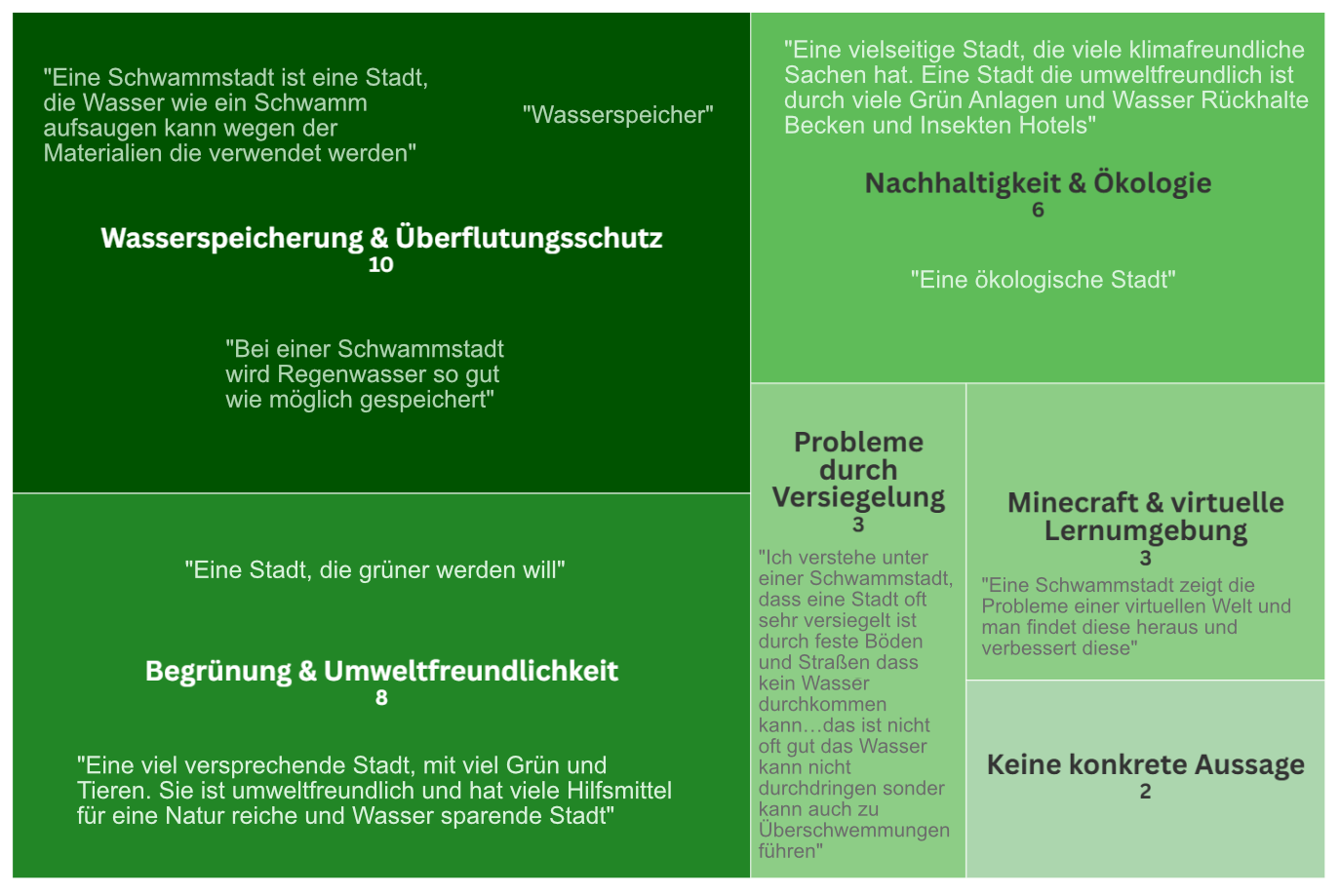

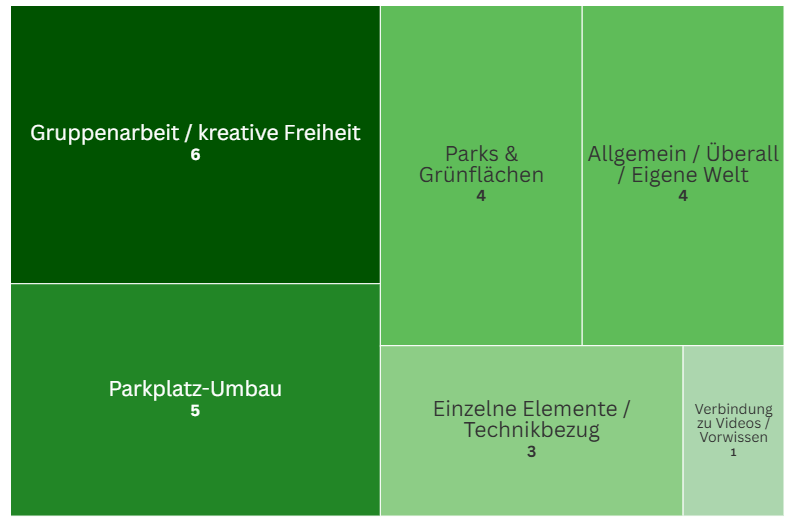

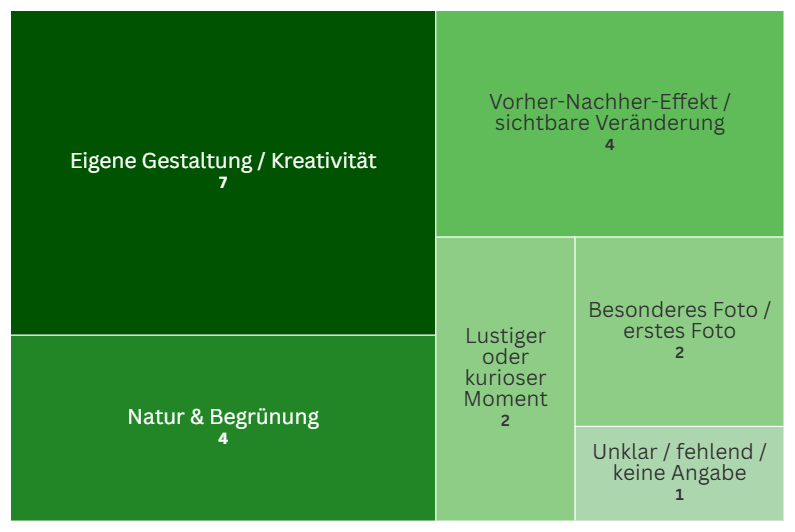

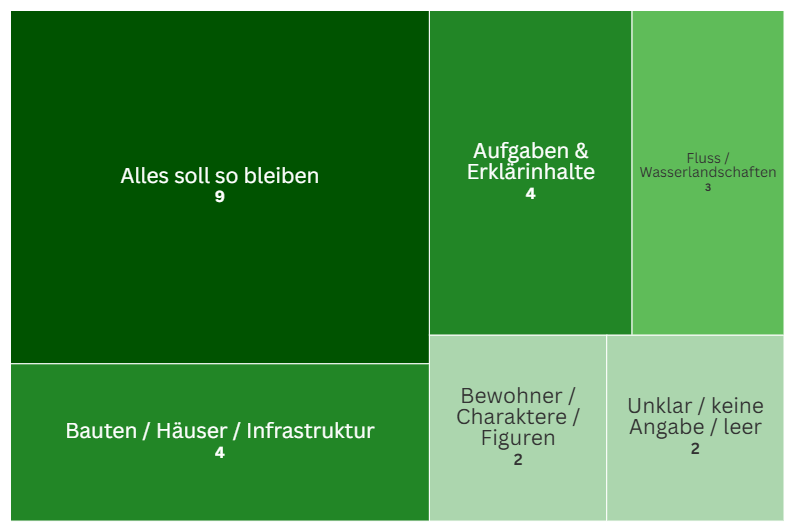

Auswertung des Fragebogens

Interpretation der Ergebnisse

In der ersten Phase des Workshops zeigte sich ein grundsätzlich hohes Engagement der Schüler:innen, verbunden mit Freude und Motivation durch das Medium Minecraft. Dennoch war die Kommunikation in dieser frühen Arbeitsphase überwiegend technisch orientiert. Die Schüler:innen konzentrierten sich stark auf die Bedienung und Spielmechanik, wobei inhaltliche Auseinandersetzungen mit dem Konzept der Schwammstadt eher in den Hintergrund traten. Dies legt nahe, dass der spielerische Ansatz zwar initial Begeisterung erzeugt, jedoch nicht automatisch in eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mündet. Insbesondere wurde sichtbar, dass vorhandene technische Vorkenntnisse eine entscheidende Rolle spielen: Schüler:innen mit Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien konnten die Aufgaben rascher und sicherer bewältigen, während für andere das Medium teilweise eine zusätzliche Barriere darstellte.

Die zweite Arbeitsphase, geprägt von Gruppenarbeit und gemeinschaftlichem Gestalten, offenbarte deutliche Vorteile hinsichtlich Motivation, Kreativität und Kommunikation. Die soziale Interaktion während der Gruppenarbeit führte zu einer lebendigeren Atmosphäre, in der erfahrene Schüler:innen intuitiv koordinierende Rollen übernahmen. Dies förderte eine zielgerichtete und konstruktive Zusammenarbeit, bei der insbesondere die Kreativität im Umgang mit Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten in Minecraft herausragte. Die intensive Motivation der Schüler:innen zeigte sich nicht zuletzt darin, dass einige freiwillig auf Pausen verzichteten, was auf eine hohe intrinsische Motivation und Identifikation mit der Aufgabe hinweist. Die Ergebnisse aus der zweiten Arbeitsphase stehen im Einklang mit der bisherigen Literatur, die die Erfolge von Gamification betont. Insbesondere das stärkere Erleben sozialer Eingebundenheit oder die Autonomie bezüglich der Aufgabengestaltung zeigen das Potenzial von Gamification bzw. Minecraft in einem schulischen Kontext (Sailer, 2016, S:179 ff.)

Die Auswertung der Fragebögen liefert ein komplexeres Bild zum tatsächlichen Lernerfolg. Während die Reflexionsphase im Workshop zunächst den Eindruck vermittelte, es habe nur wenig vertieftes Lernen stattgefunden, deuteten die Fragebögen darauf hin, dass wesentliche Fachbegriffe rund um das Konzept Schwammstadt durchaus präsent waren und zumindest oberflächlich verstanden wurden. Begriffe wie „Grünflächen“, „Rückhaltebecken“ oder „Wasserspeicher“ wurden von mehreren Schüler:innen korrekt benannt, was zumindest auf ein rudimentäres Verständnis des Konzeptes schließen lässt. Die Divergenz zwischen mündlicher Reflexion und schriftlicher Evaluation verdeutlicht dabei eine Herausforderung digitaler Lernmethoden: Das spielerische Format vermittelt möglicherweise weniger explizit formuliertes Fachwissen, dafür aber praxisnahes und intuitives Verständnis.

Ein wesentliches Problem bei der Interpretation bleibt die unzureichende Tiefe der Lernkontrolle, da die vorhandenen Fragebögen nur einen eingeschränkten Einblick in nachhaltige Lernfortschritte erlauben. Zukünftige Studien sollten deshalb intensivere und nachhaltigere Evaluationsmethoden einsetzen, um langfristige Lernerfolge klarer beurteilen zu können.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Minecraft Education großes Potenzial insbesondere in Bezug auf Motivation, Kreativität und soziale Interaktion bietet. Die erste, explorative Phase könnte jedoch methodisch optimiert werden, um stärkeres fachliches Verständnis anzubahnen. Die zweite, gestalterische Phase erwies sich hingegen als besonders effektiv. Dies wirft zugleich die Frage auf, ob die erfolgreiche zweite Phase ohne den vorbereitenden Input der ersten Phase ebenso gut funktionieren würde. Weitere Versuche und eine methodische Anpassung der ersten Phase erscheinen daher sinnvoll, um das volle Potenzial digitaler Lernwerkzeuge wie Minecraft Education optimal auszuschöpfen.